最終更新日:2025-09-10

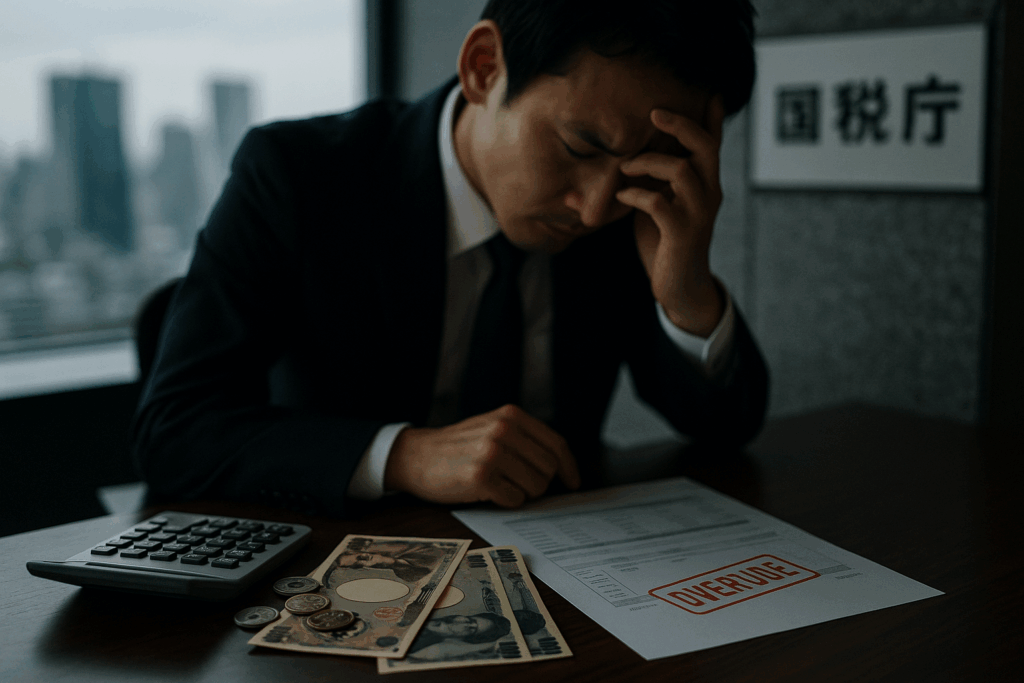

国税庁 令和6年度の滞納は1兆円規模 物価高で企業の資金繰り悪化

- 2025/09/11

- 2025/09/10

国税庁の発表によると令和6年度の滞納額は9,925億円と、前年度比24.1%増という大幅な伸びを記録した。滞納発生割合は依然として1.2%と低水準を維持しているものの、滞納整理中の残高は9,714億円に達し、税務行政における徴収・整理の重要性が改めて浮き彫りとなった。特に、源泉所得税や法人税における滞納動向は、企業の資金繰りや納税意識に直結する課題であり、税理士・会計士・事業者にとっても見過ごせない指標となっている。本稿では、国税庁資料をもとに滞納の実態とその背景、今後の対応策について詳しく読み解く。

令和6年度に新規発生した国税滞納額は9,925億円。これは令和5年度の8,003億円から約1,922億円(24.1%)の増加であり、過去10年で最大規模の伸び率となった。特筆すべきは、滞納発生割合が1.2%と依然として低水準である点。これは、申告納税制度の定着や納税者の意識向上を反映していると考えられる。

一方で、滞納整理済額は9,488億円と前年度比23.7%増。国税庁による徴収努力が実を結んでいることを示すが、滞納整理中の残高は9,714億円と依然として高水準にあり、税務行政の継続的な対応が求められる。

税目別の滞納状況

滞納額の内訳を見ると、源泉所得税が3,837億円(前年度比100.6%)、法人税が1,318億円(106.8%)、消費税が3,956億円(110.5%)と、主要税目すべてで増加傾向が見られる。特に消費税は、事業者が預かり金として扱う性質上、資金繰りの悪化が即座に滞納に直結するため、経営管理上のリスクとして注視すべきである。また、法人税の滞納増加は、企業の収益悪化や納税資金の確保困難を反映しており、税務リスク管理の強化が急務となっている。

滞納防止と整理促進の取り組み

国税庁は滞納の未然防止と整理促進に向けて、以下のような施策を展開している。

- e-Taxやスマホアプリによるキャッシュレス納付の推進

- 「予納ダイレクト」制度による納税資金の事前準備支援

- SNSやホームページを活用した納付期限の周知

- 税理士会や業界団体との連携による説明会の開催

これらの取り組みは、納税者の利便性向上と納税意識の醸成を目的としており、特に源泉所得税の納付件数が多い事業者にとっては、キャッシュレス納付の導入が実務負担の軽減につながる。

滞納処分と悪質事案への対応

滞納者の実情に応じた柔軟な対応が基本方針とされる一方で、悪質な事案に対しては厳正な滞納処分が実施されている。令和6年度も、財産差押えや訴訟提起などの法的手段が積極的に活用されており、納税義務の公平性確保に向けた姿勢が鮮明となっている。また、国際的な徴収協力も進展しており、海外資産を保有する滞納者への対応強化が図られている。

税理士等の実務家への示唆と今後の展望

税の専門家である税理士をはじめ事業経営者にとって、滞納の実態把握は単なる統計理解にとどまらず、資金繰り支援・納税指導・リスク管理の実務に直結する。特に以下の点は今後の対応において重要となる。

- 納税資金の計画的確保と予納制度の活用

- キャッシュフロー管理と消費税納付リスクの可視化

- 滞納処分リスクの事前評価と対応策の整備

- 顧問先への納税指導と啓発活動の強化

国税庁の資料は、税務行政の方向性を示すだけでなく、実務家にとっての戦略的判断材料となる。令和7年度以降も、納税環境の変化に応じた柔軟かつ的確な対応が求められる。

クローズアップインタビュー

会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。

税界よもやま話

元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。