最終更新日:2025-09-30

苦しい中小・零細企業は増加している!?滞納から見え隠れする実態

- 2025/09/30

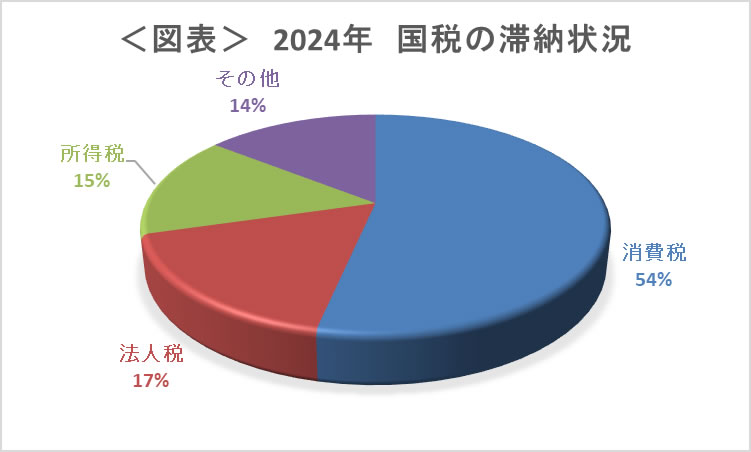

給与アップ、最低賃金アップなど景気の良い話ばかりではない。実は、新型コロナ禍以降、税の滞納が深刻化している。要は、企業においては、税金を納税できないぐらい厳しい経営状況に追い込まれているのだ。国税庁によると2024年度に新たに発生した滞納額は9925億円と前年度比24%増加し、21年ぶりの高水準に達している。特に消費税が全体の半分を超え、企業倒産の背景にも浮かび上がる。滞納の拡大は税制の信頼を揺るがしかねず、国や自治体には実効性ある対策が求められる。

国税庁がこのほど公表した「租税滞納状況」によれば、2024年度に新たに発生した滞納額は9925億円となり、前年度から24%増加した。リーマン・ショック後を上回り、実に21年ぶりの高水準だ。中でも消費税が突出し、全体の53%にあたる5298億円に達している。

| <図表> 2024年 各税目の滞納金額 | ||

| 区分 | 金額(億円) | 割合(%) |

| 総額 | 9,925 | 100 |

| 消費税 | 5,298 | 53.4 |

| 法人税 | 1,700 | 17.1 |

| 所得税 | 1,500 | 15.1 |

| その他 | 1,427 | 14.4 |

国税当局 消費税は「預り金」

消費税は、消費者が商品やサービスを購入する際に一律に課税される。事業者は「一時的に預かる」形で受け取り、仕入れ時に支払った消費税との差額を国や自治体に納める仕組みとなっている。そのため消費税は法人税のように利益が出ていなくても、赤字企業であっても納付義務が生じる。そもそも、消費税は「預り金」的なのだから納めるべきものなのだが、資金繰りに行き詰まってしまう企業にとっては、その納税が重い負担となる。

都内のある中小企業が24年度に倒産した事例では、資金不足の中で「預かり金」である消費税に手を付けざるを得なかった。こうした企業は少なく、国税出身の税理士は「延納などの相談は増えている。納税意識はあるが消費税率は10%(8%)と大きい。飲食業などは利益率10%というところが多い。仕入れにかかる食材や光熱費などは大きい」と指摘する。

滞納が発生すると、金融機関は信用リスクを懸念し、融資に厳しくなる。資金調達が滞れば、企業はさらに追い込まれる。東京商工リサーチによると、税や社会保険料の滞納を直接の要因とする倒産件数は2024年度に約170件と前年度比約4割増加し、過去10年間で最多となったとしている。

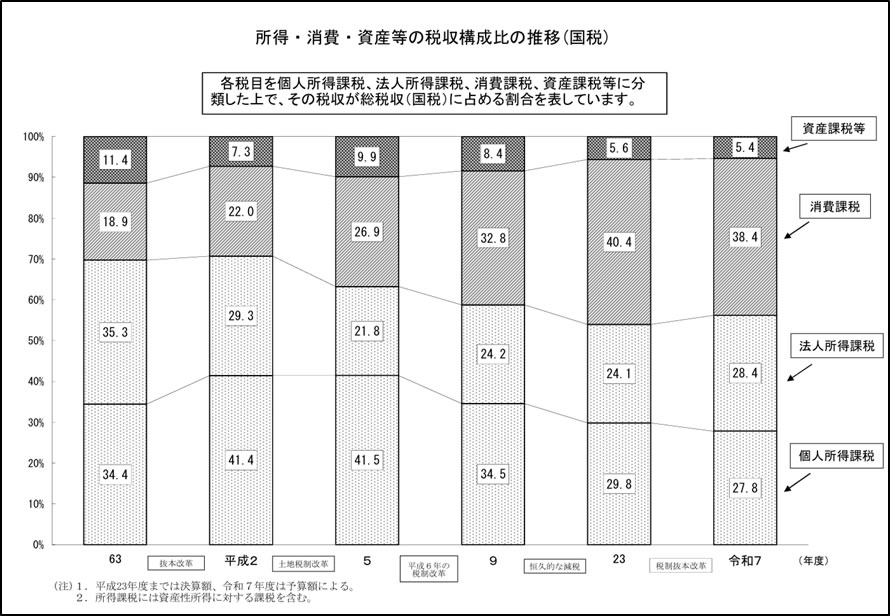

消費税収は2024年度に約25兆円と、所得税や法人税を上回り、国の基幹財源となっている。社会保障費を支える「安定財源」とされるだけに、納付が滞ることは制度全体の信頼性に直結する。

(図表:財務省 所得・消費・資産等の税収構成比の推移(国税)より)

税・社保滞納による倒産件数は、2023年度は約120件、2024年度は約170件(+40%、過去10年最多)にもなる。

消費税の滞納には、穿った見方をすれば制度上の課題も見え隠れする。消費税は事業者が代行して徴収・納付する仕組みだ。現実問題として、資金繰りが逼迫すれば流用されやすい。 一方で国税当局は、「消費税は、消費者から預かったお金。大義としては、それを事業者が使い込むのは本来あってはならない。なので厳しく指摘していく」と言う。消費税は基本的には毎月納める必要があるが、売上規模の小さい事業者に対しは、納付回数を年1回、年2回、あるいは年4回と軽減する措置がある。だが、これがかえって納税意識の低下を招き、資金繰り悪化時の「借り入れ代わり」として消費税を流用する温床になっているとの見方もある。

滞納問題は事業者だけでなく地方自治体にも?

滞納問題は企業だけにとどまらない。東京都は都営住宅事業の特別会計で、22年度までの21年間にわたり消費税を納付していなかったことが国税当局の指摘で発覚した。19〜22年度分については延滞税を含め1億円余りを納めたが、それ以前については時効を理由に納付していない。公共機関においてすら納税管理がずさんであったことが浮き彫りとなり、制度の信頼性を揺るがした。

国税庁の資料によると、2024年度の滞納割合は全体の2%にとどまる。それでも金額規模は大きく、国民全体の税負担の公平性を揺るがしかねない。消費税は「薄く広く」負担を求める制度設計でありながら、一部事業者の滞納や流用が生じれば、制度への不信を招く。こんなにも消費税が企業経営に影響を及ぼしているのだから、「税制の見直しを」という政治家もいる。実は、消費税導入前は「物品税」という同様の税制が存在した。それが発展させたのが「消費税」なのだ。「物品税」はぜいたく品などを中心にかなり高い税率が掛けられていたが、消費者の多くは知らなかったことから問題視されることはほとんどなかった。それを一律、全国民に一定税率を負担させようとできたのが消費税。そのため、納税者に広く負担を求める以上、国や自治体も税収の透明かつ効果的な活用を徹底することが不可欠だ。高齢化で社会保障費が膨らみ続ける中、消費税を巡る信頼をどう確保するかは、今後の税制運営の大きな課題だ。

クローズアップインタビュー

会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。

税界よもやま話

元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。