最終更新日:2025-10-06

法人の暗号資産信用取引、損益はいつの事業年度に計上?

- 2025/10/09

- 2025/10/06

事業年度をまたいで暗号資産の信用取引ポジションを保有している法人は少なくない。だが、この場合、取引から生じる損益をどの事業年度の益金または損金として計上すべきか判断に迷うケースが多い。税務上の処理を誤ると、課税所得や法人税額に影響を与える恐れがある。暗号資産信用取引の損益計上時期のルールと注意点を整理した。

法人が暗号資産の信用取引を行う場合、期末にポジションを保有していることは珍しくない。こうした場合、損益をどの事業年度に計上するかが問題となる。

結論から言えば、損益はポジションを解消するための反対売買を契約した日、すなわち「約定日」が属する事業年度に計上する。建玉(たてぎょく)を建てた日でも現物受渡日でもなく、決済の約定日が基準となる点に留意が必要だ。

(*建玉とは、現在進行形で暗号資産を保有している状態(持っている状態。この建玉状態のことを、暗号資産取引では「ポジション」という)

この取扱いは、法人税法施行規則第26条の9および法人税基本通達2-1-21の14に明示されている。これらの法令・通達により、暗号資産信用取引の損益認識の時期は「決済に係る反対売買の約定日」とされ、実際の受渡しや清算のタイミングとは異なる。

信用取引と現物取引の違い

信用取引と現物取引では、損益の認識時点が異なる。現物取引の場合、売買契約が成立した日、すなわち約定日に損益を計上する。一方、信用取引は、建玉を建てた時点では損益が確定していない。ポジションを反対売買で決済した時点で初めて損益が確定するため、その決済約定日が属する事業年度に損益を認識することになる。

この違いを理解していないと、期末に評価損益を誤って計上したり、翌期に計上漏れが生じたりするリスクがある。特に暗号資産取引はボラティリティが高く、わずかな時期のズレでも損益額が大きく変動するため、期ズレは税務調査でも指摘されやすい論点となる。

たとえば、3月決算の法人が2月にビットコインを信用取引で「売り」建て、翌期の4月にそのポジションを「買い」で決済した場合を考える。このケースでは、損益が確定するのは決済の約定日である4月であり、損益は翌期(4月期)に計上する。

仮に2月に建てた時点で評価損益を認識した場合、税務上は誤りとなる。未実現損益を前倒し計上してしまうと、税務上の益金・損金の対応関係が崩れ、将来的に修正申告が必要となるおそれがある。

売りと買い、それぞれの決済タイミング

損益の帰属事業年度を判断する際には、ポジションの種類によって基準となる「反対売買の約定日」が異なる。

・売りポジションの場合:反対売買である「買付け」の契約をした日

・買いポジションの場合:反対売買である「売付け」の契約をした日

いずれの場合も、決済約定日が属する事業年度に損益を計上する。受渡日や入出金日などは基準とならないため、決済処理の帳簿付けには細心の注意が求められる。

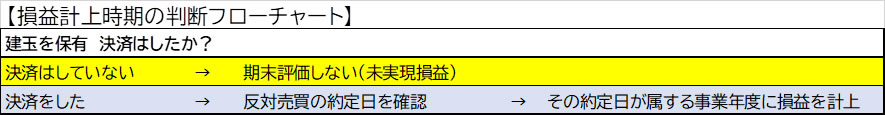

■ 損益計上時期のフローチャート

下図のように、損益を認識するのは建玉の反対売買を契約した日(約定日)だ。

■ 現物取引との比較

信用取引と現物取引では、損益計上時期の考え方が異なる。以下の比較が参考になる。

税法上の根拠と背景

法人税法施行規則第26条の9では、暗号資産信用取引を含む「短期売買商品等の譲渡損益」の益金・損金算入時期を規定している。同規定により、「売付けから始まる取引については、決済に係る買付け契約をした日の属する事業年度に損益を計上する」と明確化された。さらに、法人税基本通達2-1-21の14はこの規定を補足し、信用取引の決済に係る譲渡損益の帰属時期を「反対売買の約定日」とする旨を示している。

同改正は、暗号資産市場の拡大と取引形態の多様化に対応するため、従来の金融商品取引の取扱いを踏まえて整理されたものだ。税務上の統一的な判断基準を設けることで、企業間の課税の公平性と事務負担の軽減を図る狙いがある。

法人で暗号資産の信用取引を行う場合、次の3点を特に意識する必要がある。

1.取引記録の正確な管理

反対売買の約定日を正確に把握することが最も重要だ。取引所の約定履歴や注文管理システムのデータを定期的に確認し、期末時点で未決済ポジションがないかをチェックする。

2.会計処理と税務処理の整合性

会計上、評価損益を認識している場合でも、税務上は実現損益のみが対象となる。評価差額をそのまま税務計算に反映させると、課税所得の過少・過大申告につながるおそれがある。

3.決算期をまたぐ取引の開示

期末に建玉を保有している場合、その内容(数量・価格・約定日・評価額など)を注記や補足資料に明記することで、後日の税務調査時に説明しやすくなる。

暗号資産の税務に詳しい国税OB税理士によれば、「暗号資産取引は一般の金融派生商品と異なり、取引所によって決済形態や報告形式が統一されていない点が課題」と指摘する。特に海外取引所を利用している場合、約定日の確認が困難なケースがあり、証拠資料の整備が欠かせない。また、暗号資産の信用取引は、現物決済ではなく差金決済によるものも多く、「契約日」「決済日」「受渡日」のいずれを基準とするか誤認しやすい。税務上はあくまで「決済約定日」であり、受渡しを伴わない取引であっても、その日付を基準に益金・損金を計上する。

今後の留意点と展望

期末をまたぐポジションを保有している場合、約定日を誤認すれば課税所得にズレが生じ、後の税務リスクに直結する。税務上の原則を踏まえつつ、企業は自社のシステムで約定日ベースの損益管理を徹底することが求められる。こうした対応が、期ズレリスクの回避と税務調査への備えにつながる。

暗号資産市場の成熟に伴い、法人のデリバティブ取引や信用取引は増加傾向にある。税務処理の明確化が進む一方で、取引の高速化・グローバル化により、実際の運用現場では会計・税務データの突合が課題となる。今後は、ブロックチェーン上の取引データを税務計算に自動反映する仕組みの導入も検討される見込みだ。

暗号資産取引の税務は今後も制度整備が進む分野であり、企業は常に最新の通達や改正動向を踏まえて処理を行う体制を整えることが不可欠だ。

クローズアップインタビュー

会計業界をはじめ関連する企業や団体などのキーマンを取材し、インタビュー形式で紹介します。

税界よもやま話

元税理士業界の専門紙および税金専門紙の編集長を経て、TAXジャーナリスト・業界ウォッチャーとして活躍する業界の事情通が綴るコラムです。